„Platz!“ lautet die Aufforderung an einen Hund, wenn sich das Tier für einen etwas längeren Zeitraum niederlegen darf. Der Begriff „Platz“– wir kennen auch den Begriff „Platznehmen“– hat also etwas zu tun mit Ruhe, mit Ausruhen, auch mit Zerstreuung und Erfrischung. Andererseits rufen in eiliger Bewegung begriffene Menschen gelegentlich: „Platz da“, um sich Raum zu verschaffen, um Freiheit für ihr Vorwärtsdrängen zu gewinnen. Dem Begriff „,Platz“ wohnen, so gesehen, zwei gegensätzliche Assoziationsmomente inne: Ruhe und Bewegung. Im Platz, d.h. einem städtebaulichen Gefüge, spiegelt sich diese widersprüchliche Auffassung. Ruhige – oder vielleicht besser: verkehrsberuhigte – Orte werden ebenso als Plätze bezeichnet, wie vom Verkehr durchbrauste Straßenknotenpunkte.

Rolf Lieberknecht, Professor an der Universität GH Essen, hat eben dort einen Platz gestaltet, den er selbst als Forumbezeichnet. Und so ist anläßlich der Inbetriebnahme dieses Ortes zu fragen: Was ist eigentlich ein Platz? Was soll er, was kann er leisten? Welche Vorstellung von einem Platz hat Rolf Lieberknecht hier realisiert? Und: wie, mit welchen Mitteln, erreicht der Künstler-Architekt seine vorgegebenen Ziele?

Was ist ein Platz?

Ein Platz, so lehrt das Lexikon der Weltarchitektur, ist „ein Gestaltungselement der Stadtbaukunst durch Freihaltung von Bebauung.“ So plausibel das im ersten Moment klingt, ist dem doch energisch zu widersprechen; denn kaum jemand hätte wohl von diesem Ort vor dem Haupteingang der Universität als von einem „Platz“ gesprochen, bevor Rolf Lieberknecht diesem Ort etwas hinzufügte. Plätze entstehen nicht einfach durch Freihaltung von Bebauung, also durch Weglassen, Plätze entstehen vielmehr durch das Hinzufügen von etwas, das einem Freiraum eine Form gibt; man kann vielleicht sagen: ein Platz ist gestalteter, in Form gebrachter Raum. Die These, daß erst durch das Hinzufügen von formenden Elementen aus dem ungeordneten Raum ein Platz entstehe, läßt sich durch einen kurzen Blick auf zwei oder drei der bedeutendsten Plätze der Weltarchitektur erhärten. Welche Elemente bei einer Platzgestaltung ihren Einsatz finden und in welchem Verhältnis zueinander, ist dabei eine entscheidende Frage.

Agoraist die alte griechische Bezeichnung für einen Platz. Schon Homer kennt die Agoraals einen öffentlichen Platz für Beratung, Gericht, Wettspiele, Tanz und Opfer. Dieser Platz kann vor einem Palast, vor einem Heiligtum oder irgendwo in der Stadt liegen, häufig ist er von Säulenhallen umgeben und mit Treppenanlagen verbunden.

Der griechischen Agoraentsprach im römischen Weltreich das Forum. Meist war es als gestrecktes Rechteck angelegt und von öffentlichen Gebäuden umstanden. Häufig wurden diese Gebäude auch durch Kolonnaden zusammengefaßt. Während die kleineren Provinzstädte jeweils nur ein Forumbesaßen, hatten große Städte wie Rom mehrere Fora. Unter diesen bildete das Forum Romanumden politischen und religiösen Mittelpunkt Roms und des ganzen Imperiums.

In der Renaissance wird der Platz erneut zum Thema der Gestaltung und erweckt das Interesse von Architekten und Künstlern. Kein geringerer als Michelangelo, der Maler, Bildhauer und Architekt, begann 1536 mit der Gestaltung der Area Capitolina, dem Platz auf dem Kapitolshügel in Rom, den man als die „Mutter aller neuzeitlichen Plätze“ bezeichnen kann. Seine Platzgestaltung ist wegweisend, auch und besonders im Hinblick auf die verwendeten Gestaltungselemente.

Als Michelangelo mit der Gestaltung des Platzes begann, fand er auf dem Hügel, hoch über dem alten Forum Romanum, zwei Gebäude vor, die in einem 80° zueinander standen. Er ließ diese zwei Gebäude um ein drittes ergänzen, so daß ein leicht trapezförmiger Platz entstand, der sich an seiner schmalen Seite zur neuen Stadt hin öffnet und mit dieser durch eine breite Rampentreppe verbunden ist. Um dem Platz eine Mitte zu geben, ließ Michelangelo das Reiterstandbild des Marc Aurel (das damals noch als das Kaiser Konstantins galt) vom Lateran auf das Kapitol überführen und auf einen einfachen Sockel stellen. Sodann gab Michelangelo dem bis dahin ungestalteten Boden des Platzes eine neue Form. Er zeichnete mit Hilfe heller Travertinplatten ein leicht versenktes Oval in das Trapez und gliederte dieses Oval, das zur zentralen Statue des Reiterdenkmals leicht ansteigt, als zwölfzackigen Stern.

Vervollständigt wird das Bild des Platzes einerseits durch Skulpturen, andererseits durch die Fassaden der umstehenden Gebäude, die sich mit großen, regelmäßig ausgebildeten, aufwendig mit Säulen gestalteten Fenstern zum Platz hin öffnen und den Grenzbereich von Innen und Außen, von Fläche und Raum thematisieren. Mit diesen Kunstgriffen gelang es Michelangelo in der Area Capitolina, aus einem ungeordneten Ort den Platzraum par exellence zu schaffen. Und so ist es kaum erstaunlich, daß selbst der Bildhauer und Architekt Lorenzo Bernini, der an sich nicht gerne freundlich von anderen Künstlern sprach, von Michelangelo sagte: ,,Michelangelo war groß als Bildhauer und Maler, aber er ist göttlich als Architekt.“

Das Gestalten eines Ortes, das Erschaffen eines Platzes ist eine ästhetische Handlung, und diese Handlung bedeutet einen Eingriff in den konzeptionsarmen, häufig von Notwendigkeiten und Sachzwängen diktierten baulichen Wildwuchs eines Stadtgefüges. Andererseits verbindet sich mit der Gestaltung von Plätzen auch der Wunsch, bestimmten politischen oder philosophischen Vorstellungen Ausdruck zu geben. So gibt es zwar von Michelangelo keine eindeutigen schriftlichen Äußerungen zu seinem Kapitolsplatz in Rom, dennoch ist diese Platzgestaltung als Versuch Michelangelos gedeutet worden, demokratisch-republikanische Vorstellungen zu gestalten, deren Untergang Michelangelo in der Tyrannei der Medici (Cosimo I.) Jahre zuvor in Florenz miterlebt hatte. In Florenz hatte sich Michelangelo für ein demokratisch verfolgtes Gemeinwesen eingesetzt, und er versuchte nun, im römischen Exil, seiner Utopie baulichen Ausdruck zu geben.

Die geniale Platzlösung der Area Capitolinain Rom durch Michelangelo vereinigt nahezu alle wesentlichen Merkmale des Themas Platzgestaltung so in sich, daß nur noch zwei Elemente besonderer Erwähnung bedürfen, die sich in Lorenzo Berninis nicht minder großartiger Gestaltung des St.-Peters-Platzes in Rom finden. Dies sind zum einen die Säulen, die in dichten Reihen den Platz umfangen, ihn umschließen, ja sogar den Platz eigentlich konstituieren und die als solche Einfassung der Fassade der St.-Peters-Kirche zu einer monumentalen Erscheinung verhelfen. Zum anderen ist darauf zu verweisen, daß Bernini den St.-Peters-Platzals einen Verweilraum konzipierte, als einen Ort der Versammlung, dessen Eigenart sich weniger im Durchschreiten erschließt, sondern sich der Versammlung der Vielen eröffnet, beispielsweise der statischen Menge der Gläubigen. Die politisch-philosophische Konzeption dieses Platzes umriß Bernini mit den Worten, der St.-Peters-Platzsolle „die Menge mütterlich aufnehmen: die Katholiken, um sie im Glauben zu stärken, die Ketzer, um sie zur Kirche zurückzuführen, und die Ungläubigen, um ihnen den wahren Glauben zu enthüllen.“ Soviel zu historischen Platzgestaltungen.

1 Kapitolsplatz, Rom, Gestaltung von Michelangelo Buonarroti 2 Kapitolsplatz, Rom, Stcih von Etienne Dupérac, 1569 3 Petersplatz, Rom, Gestaltung von Lorenzo Bernini, anonymer Stich

Als Rolf Lieberknecht sich daran machte, den Ort vor dem Haupteingang der Essener Universität zu einem Platz, einem Forum, zu gestalten, fand er eine städtebaulich wenig attraktive Situation vor: Von der Essener Innenstadt her kommend, sieht der Besucher der Essener Universität zunächst – über den Bahndamm hinweg – nur die oberen Stockwerke der Universitätsgebäude, die auf den ersten Blick nicht auf ein eigentliches Zentralgebäude und nicht auf einen zentralen Haupteingang verweisen. Durch die Unterführung der Bahn nähert sich der Besucher dem großen Gebäudekomplex von der Gladbecker Straße, beziehungsweise, über die Querverbindung der Universitätsstraße von der Segerothstraße her kommend, einem Gebäude, das sich bislang weniger zu öffnen als vielmehr vor dem Besucher zu verschließen schien. Der Eingang war nicht leicht zu finden. Vielmehr suchte der Besucher zwischen parkenden Autos, Fahrrädern, vereinzelten Bäumen und Büschen über weitläufige Treppenanlagen den nächstmöglichen Zugang zum Gebäude in der Hoffnung, in dessen Innerem auf einen freundlich wegweisenden Portier oder wenigstens auf Info-Tafeln zu stoßen. Was der Besucher der Essener Universität vorfand, war also bislang ein eher ungegliederter Vorraum, als daß diese Raumsituation einem Platz geähnelt hätte.

Die Frage, die sich Rolf Lieberknecht stellte, lautete daher: Wie ist es möglich, aus einem ungegliederten Raum einen Platz zu schaffen? In Siegfried Giedions Standardwerk Der Beginn der Architekturvon 1964 heißt es dazu: „Es ist möglich, Raum abzugrenzen. Seinem Wesen nach ist er jedoch grenzenlos und ungreifbar. Er erlischt im Dunkel, und er kann sich im Unendlichen verflüchtigen. Er hat keine Form. Es braucht Media, um Raum sichtbar zu machen. Er muß abgegrenzt und geformt werden, sei es durch die Natur oder durch den Menschen. Alles Weitere ist Beziehungssetzung. Raum ist ungreifbar, und trotzdem gibt es ein Erlebnis des Raumes. Wie entsteht das Raumerlebnis? Damit aus einer, von bestimmten Dimensionen abgegrenzten Leere ein Gebilde wird, das unmittelbare Empfindungen auslöst, sind komplexe Vorgänge nötig.“

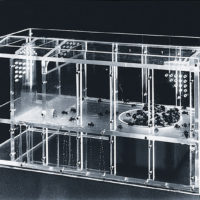

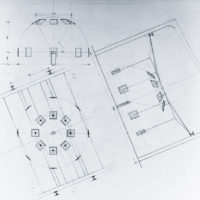

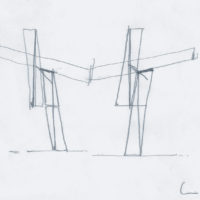

Ausgehend von der Idee, aus dem mehr oder weniger ungeordneten Raum vor der Universität einen Platz auszugrenzen, der zugleich auch den Eingang zur Universität markieren sollte, bemühte sich Rolf Lieberknecht zunächst darum, die vorhandene Öffnung, den zentralen Eingang zur Universität zu akzentuieren. Er tat dies, indem er vor die beiden winkelig aneinanderstoßenden Fassaden am Ende des Gebäudes jeweils eine Reihe roter Säulen stellte. Diese Säulen verstärken die Winkelform der Gebäude, die jetzt eher wie ausgebreitete Arme den Besucher in Empfang nehmen. Um dem so entstehenden Platz, dessen Dimensionen durch die beiden Säulenreihen, bzw. durch die Gebäude, auf die sie bezogen sind, definiert werden, einen Abschluß nach außen hin, zum weniger Geordneten zu geben, vervollständigte Rolf Lieberknecht diese Säulenreihen um zwei weitere, gegenläufige Säulenreihen zu einem großen Geviert. Vervollkommnet wird die Ausgrenzung des ungeordneten Raumes durch einen umlaufenden Stab, der von kleinen Halterungen über den Säulen getragen wird.

Die Säulen definieren in Verbindung mit dem umlaufenden Stab einen Innenraum, der sich von außen in der Schrägansicht auf die Säulen als relativ geschlossen präsentiert (man kann fast von einer roten Wand sprechen), während er sich in der Frontalansicht als luftig offener, einer Pergola ähnlichen Terrassenraum darstellt. An zwei Stellen, die miteinander korrespondieren, treten die Säulen weiter auseinander als sonst: nahe der Gebäudekante des sogenannten Glaspavillons und noch einmal unmittelbar vor dem Haupteingang des Gebäudes öfnet sich die Säulenreihe, jedoch ohne zusäzliche Akzentuierung, zu einem breiteren, einladenden, portalartigen Durchgang. Dezent und doch durchaus wahrnehmbar schafft Lieberknecht so eine neue Situation für den Haupteingang der Universität. Der kleinen, wenig repräsentativen Tür des Haupteingangs ist jetzt ein Platz vorgelagert, der aus der Ferne aufgrund seiner hervorgehobenen Farbigkeit und aufgrund seiner einfachen kubischen Gestalt leicht zu finden und dann rasch zu durchschreiten ist, der aber auch durch die regelmäßige Setzung der Säulen selbst im schnellen Passieren ein Gefühl von Ordnung und Orientierung vermittelt.

Aber dieser Platz erfüllt nicht nur die Funktion eines erweiterten, rasch zu durcheilenden Entrees. Er eröffnet seinen Besuchern auch noch weitere Perspektiven; denn Rolf Lieberknecht hat nicht nur die Außenkanten des Platzes neu definiert, er hat auch seinen Innenraum gestaltet. War der Gebäudevorplatz vormals unregelmäßig von Bäumen bestanden, griff der Künstler und Architekt auch hier ordnend ein, indem er die Bäume innerhalb des Platzquadrates zu einer regelmäßigen, dem Quadrat folgenden Figuration von 3×3 Platanen ergänzte. Zugleich veränderte er den Bodenbelag im Platzinneren: Er entfernte unter den Bäumen die Waschbetonplatten in einem Quadrat von ca. 20×20 Metern und ließ dort einen neuen wassergebundenen Boden aufschütten. Dies führt nicht nur zu einer Zentrierung des Platzes, der dadurch in seiner Regelmäßigkeit betont wird, sondern gibt dem künstlichen öffentlichen Platz auch eine gewisse offene Intimität, Serenität und Natürlichkeit, die an die sandigen Parks und Petanc- und Boulleplätze Frankreichs erinnern. Laden die Platzportale den Besucher zum raschen Durchschreiten ein, ist hier unter den Bäumen der Platz zum Verweilen, zum Treffen und zur Kommunikation geschaffen.

1 / 2 Forum 3 Forum, Einweihung am 25. Juni 1997

Der neue Platz erfüllt somit zwei Funktionen: Er gibt eine neue Orientierung auf das Gebäude hin, und er wirkt als selbständiges architektonisches Element, das der Kommunikation dienlich sein kann. Die gegensätzlichen Elemente von Ruhe und Bewegung, die Spannung zwischen „Platz!“ und „Platz da!“ finden hier zu einer harmonischen Synthese.

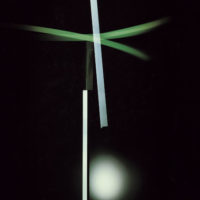

Die Mittel, derer sich Rolf Lieberknecht bei der gestellten Aufgabe bediente, sind ebenso einfach wie klassisch: Es sind in erster Linie die Säulen, die hier nicht aus massivem Stein, sondern aus Stahlrohren bestehen, einem Material, das nicht nur der Ruhrregion angemessen ist, sondern in seiner Robustheit auch der natürlichen Sozialpatina einer Universität standhält. Diese Säulen akzentuieren die dahinter liegende Fassade einerseits, konterkarieren deren Struktur aber auch, indem sie über das erste Geschoß hinausragen und sich damit dem Rhythmus der Fassade gerade nicht unterordnen. Ihr Rot ist zwar auf die Rotelemente der Fassade bezogen, aber andererseits doch ein eigenständiges, nämlich das des Rostschutzes, und zugleich verweist dieses Rot ganz unaufdringlich auch auf historische Vorbilder, etwa die farbigen Säulen von Kreta, Pompeji oder in Fernost. Neben den Säulen ist es das Element des blanken Metallrohres, das als „Linie“ über den Säulen in Erscheinung tritt und den Platz in sich zusammenschließt und zugleich keineswegs schwer wie ein Architrav wirkt. Diese Linie erhebt in ihrer Leichtigkeit keinen Herrschaftsanspruch, sondern löst den Platz vielmehr als ein leichtes, luftiges Gebilde aus dem umgebenden Raum. Daß diese Linie bei Dämmerung mittels eines leichten Lichtbandes den Platz aus dem Dunkel des Raumes ausspart, sei hier nur am Rande erwähnt. Weitere, den Platz konstituierende Elemente sind der ausgehobene Boden und die neugepflanzten Bäume, die dem Platz eine neue, beruhigte Mittelzone geben. Und schließlich kommen noch zwei Elemente hinzu, die bisher keine Erwähnung fanden. Das eine sind die neuen Bänke, die unter den Bäumen verteilt sind, und die mit ihren unterschiedlichen Formen dazu anregen, über das Thema Gestaltung an sich nachzudenken, und gleichzeitig zum Verweilen einladen. Sie wurden in einer gemeinsamen Entwurfsinitiative mit Lieberknechts Professorenkollegen aus dem Industrial Designentworfen. Das andere sind die Treppenanlagen, die bislang so weitläufig und ungeführt erschienen, und die jetzt deutlicher die Funktion einer Zuwegung und Achsenbildungerfüllen.

Rolf Lieberknecht hat bewußt Elemente aus den klassischen Platzgestaltungen aufgegriffen, diese aber nicht in einer traditionellen oder gar nachahmenden Weise eingesetzt, sondern sie in verwandelter Form und Funktion für eine komplexe Situation, die sich aus dem modernen Bauen der siebziger Jahre ergab, genutzt. Er hat damit aus eher kargen, sparsamen Mitteln, die sich letztlich aber doch aus der europäischen Geschichte der Platzgestaltung herleiten, für die Universität Essen eine Situation geschaffen, in der sich das rasterhafte Gebäude und der bislang ungeordnete Vorraum in ästhetisierter Funktionalität begegnen.

In seiner Leipziger Antrittsrede sagte der Kunsthistoriker und Wegbereiter der Formanalyse, August Schmarsow, 1893 über den Zusammenhang zwischen Architektur und Kunst: ,,Die gemeinsame Grundlage und das unveräußerliche Merkmal in der Definition der Architektur als Kunst muß also die Raumbildung bleiben. Raumgestalterin ist sie von Anfang bis zu Ende; nur dieser Begriff erschöpft ihr Wesen.“

Mit dieser Platzgestaltung vor der Essener Universität hat Rolf Lieberknecht eine raumbildnerische Meisterleistung vollbracht und damit die Richtigkeit der Schmarsowschen These bewiesen: Architektonische Mittel, richtig eingesetzt und im Raum angewandt, ergeben: Kunst.